Traumwagen

Kaufberatung Klassische Fahrzeuge

Inhaltsübersicht

Meist ist es die Leidenschaft für eine bestimmte Automarke, für einen bestimmten Fahrzeug-Typ, die den Ausschlag gibt, welchen klassischen Wagen man sich anschafft. Entstanden ist die Begeisterung eigentlich immer in der früheren oder späteren Jugend durch eigene Erlebnisse, durch das Auto der Eltern, mit dem man schon als Kind kutschiert wurde, oder durch Wunschträume von einem prestigeträchtigen Auto: Irgendwann, wenn ich mal groß bin, wenn ich mal genug Geld habe, dann…. Ja, dann holt man sich über dieses Fahrzeug Begeisterung und positive Erinnerungen an die Jugend in das spätere Leben.

Diese Leidenschaft ist denn auch der beste Ratgeber zum Kauf eines Klassikers. Es muss der richtige Auto-Typ für einen selbst sein, ob putziger Kleinwagen, repräsentative Limousine oder sportliches Cabrio. Das Herz muss den Ausschlag geben, man muss von dem Fahrzeug begeistert sein, wenn man sich in das Abenteuer stürzt, ein nach heutigen Maßstäben nicht perfektes, veraltetes, anfälliges, Auto anzuschaffen. Die Lust an der Sache muss einen motivieren mit den Unzulänglichkeiten des alten Blechs zu leben oder sogar eine umfangreiche, teure Restauration auf sich zu nehmen.

Freilich spielt beim Kauf neben der Liebe zum Objekt immer auch der Gedanke an die Wertanlage eine Rolle – egal in welcher Preiskategorie: Ist der Wagen eine gute Investition? Wird das Fahrzeug künftig im Wert steigen? Bekommt man die hohen Kosten einer Restauration durch den Wertzuwachs irgendwann wieder herein? In den vergangenen Jahren konnten fast alle klassischen Fahrzeugtypen Wertzuwächse verzeichnen. Dieser Boom lag mit Sicherheit auch an den niedrigen Zinsen, die man für Geldanlagen bei den Banken bekam und an den Risiken beim Aktienkauf. Der Begriff „Garagengold“ wurde geprägt. Aber mal abgesehen von der Anlagestrategie – es macht deutlich mehr Spaß mit einer guten automobilen Geldanlage durch schöne Landschaften zu fahren als am Ende des Jahres einen Bankauszug anzugucken, auf dem sich nicht viel bewegt hat.

Und natürlich spielen bei der Wahl des Fahrzeugtyps die eigenen finanziellen Möglichkeiten eine Rolle. Auf keinen Fall sollte man sich bei der Anschaffung übernehmen oder gar verschulden. Es sollte einem immer klar sein, dass der Klassik-Boom auch irgendwann zu Ende sein kann, dass Pflege, Wartung oder Restaurierung unerwartet hohe Summen verschlingen können. Man sollte also die Investition als Spielgeld betrachten, als Einsatz für ein schönes Hobby und nicht sofort nach einem Gewinn schielen. Wenn dann eines Tages der Wert des Wagens die Investition übersteigt, prima. Wenn nicht, dann hatte man hoffentlich wenigstens seinen Spaß an der Sache.

Neben der eigenen Begeisterung spielen zur Beurteilung eines Traumobjektes und den Überlegungen zur Wertanlage eine ganze Reihe von unterschiedlichen Kriterien eine Rolle. Ich versuche hier mal einige Überlegungen aneinander zu reihen:

Auch wenn es in fast jeder Epoche Traumfahrzeuge gab, bevorzuge ich persönlich die Fahrzeuge der 1950er und 1960er Jahre. Natürlich war das die eigene Kindheit und Jugend und schon damals entstanden die Vorlieben für bestimmte Autos. Wichtiger ist aber noch, dass in dieser Zeit die Leistung der Autos allgemein, aber vor allem der Sportwagen auch für heutige Verhältnisse schon sehr akzeptabel war. Das garantiert im Verhältnis zu den meisten Vorkriegsautos einen wesentlich größeren Fahrspaß. Diesen Aspekt halte ich für wesentlich, denn das motiviert einen dann doch immer wieder, den Wagen auch zu fahren.

Bei Vorkriegsautos – so schön und wertvoll sie sein mögen – muss man in punkto Fahrspaß meist deutliche Abstriche machen. Ich erinnere mich, dass ich einmal bei einer bekannten Rallye in den Alpen in einem 1932er Aston Martin Le Mans als Beifahrer mitgefahren bin. Da mussten wir an fast jedem Pass in den ersten Gang runter schalten um überhaupt hinauf zuckeln zu können. Dynamische Fahreigenschaften findet man bei Vorkriegswagen also meist nicht.

Beim Thema Fahrvergnügen spielt es auch eine Rolle, ob es sich um ein Coupé oder ein Cabrio handelt. Europäische Coupés und Limousinen hatten damals ganz überwiegend keine Klimaanlage. Heute werden diese Fahrzeuge allerdings fast nur im Sommer bewegt, mit der Folge, dass man beim Fahren permanent schwitzt oder bei geöffneten Fenstern bei etwas höheren Geschwindigkeiten mit Zugluft und starken Windgeräuschen rechnen muss. Ich habe schon viele Mercedes Flügeltürer gesehen, die im Sommer bei langsamer Fahrt mit offenen Flügeln fuhren, weil die Insassen sonst in einer rollenden Sauna gesessen wären. Das erklärt ganz generell, warum klassische Cabrios einen höheren Nutzwert und damit insgesamt meist einen höheren Verkaufswert haben: Dach auf, Wind in den Haaren, Flügel für die Seele. Der Fahrspaß ist einfach größer.

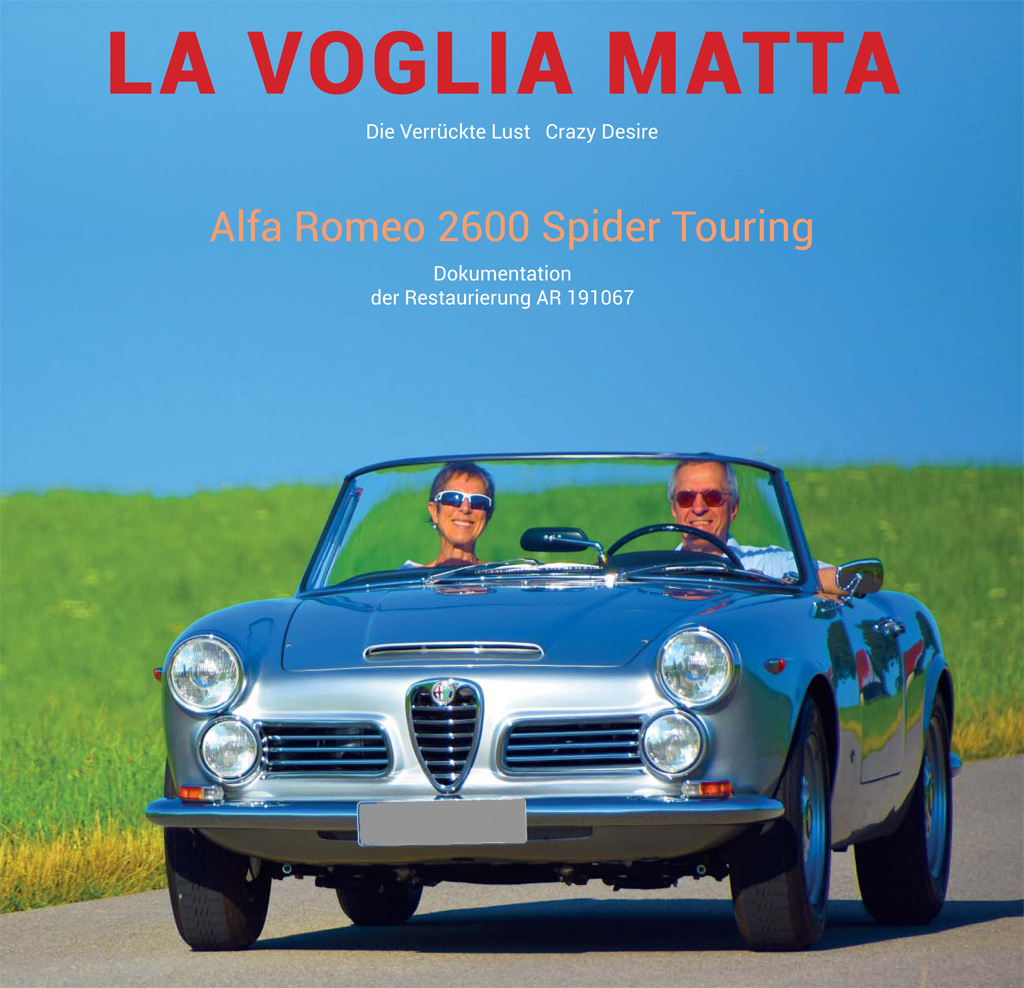

Dazu kommt: Das Design der Fahrzeuge aus dieser Nachkriegs-Epoche war oft einfach schön, faszinierend, atemberaubend. Autos hatten die Kutschen-Ära endgültig verlassen und wurden zu Kunstwerken und Design-Objekten. Man denke nur an Mercedes 300 SL, BMW 507, Jaguar E, Ferrari GTO, Maserati 3500 GT, Lamborghini Miura – die Ikonen des Automobilbaus sind ganz überwiegend in diesen Jahren entstanden. Aber auch in den preiswerteren Kategorien gab es Autos, die bis heute begeistern: Mercedes 190 SL, Porsche 356, Triumph TR4, Alfa Romeo Giulia Spider oder zwischen diesen beiden Kategorien eben unsere Alfa 2600 Spider. In den 50er und 60er Jahren wurden Formen entworfen, noch ohne dass Windkanal-Ingenieure, Sicherheits- oder Kofferraum-Fanatiker das letzte Wort hatten. Hier ging es mehr um Schönheit, um Faszination, weniger um Effizienz und Vernunft.

Mal abgesehen von Mercedes, Porsche, BMW und Jaguar waren es meist italienische Designfirmen, die für die traumhaften Formen verantwortlich waren – Bertone, Pininfarina, Touring, Vignale, Zagato. Aston Martin ließ bei Touring zeichnen, genauso wie Sunbeam. Triumph ließ den TR4 von Michelotti entwerfen, Karmann bei Ghia, Volkswagen später den Golf 1 von Giugiaro. Alfa, Lancia, Maserati, Lamborghini und zum Teil auch Ferrari ließen ihre Traumwagen durchweg von den oben genannten italienischen Designern entwerfen. Italien war das Land der Kunst und des Designs, das international das Design in der Automobilszene beherrschte.

Ohne den Wert der Fahrzeuge aus den 1970er und 1980er Jahren schmälern zu wollen, aber vieles von der Faszination der Nachkriegsjahre ging in diesen beiden Dekaden verloren. Vor allem die amerikanischen Sicherheits- und Abgasgesetze – so sinnvoll sie gewesen sein mögen – kastrierten viele Autos. Motoren verloren ihren Biss durch Abgasrückführung, schöne Fahrzeug-Gesichter wurden von großen Gummipuffern an den Stoßstangen verunstaltet, überdimensionierte Heckleuchten an Sportwaren hätte man auch für Lastwagen verwenden können, filigrane Hebelchen am Armaturenbrett wichen klobigen Kippschaltern, Cabrios wurden generell als unsicher eingestuft – wegen der Gefahr eines Überschlagunfalls. Sicherheit ging über alles.

Erst ab den 90er Jahren brachten viele Hersteller wieder „future classics“ und faszinierende Cabrios auf den Markt, als Beispiele seien nur genannt die Porsches, die Mercedes SL – seit kurzem auch wieder als Flügeltürer – der BMW Z8, der Alfa 8c und jetzt der kleine 4c, der Jaguar F-Type, die Maseratis, Aston Martins und viele mehr. Das sind zwar meist keine Volumenmodelle, aber die Hersteller setzen damit Akzente um an die Ikonen der 50er und 60er Jahre zu erinnern und damit das Image der Marke weiter zu prägen. Viele dieser neuen Traumwagen nehmen Elemente der klassischen Fahrzeuge wieder auf. Die Hersteller haben erkannt, dass die Formen und Designelemente von damals ganz entscheidend die Begeisterung für die Marke geprägt haben und komponieren heute Derivate der klassischen Formen zusammen mit modernster Sicherheits- und Windkanaltechnik.

Sicher spielen bei der Bewertung eines Fahrzeugs die Bekanntheit und das Image einer Marke eine große Rolle. Bei Marken, die heute noch ein strahlendes Image haben, kann auch das weniger erfahrene Publikum sofort etwas mit dem klassischen Fahrzeug assoziieren: Mercedes, Porsche, Alfa Romeo, Jaguar, Aston Martin, Maserati, Ferrari – Namen mit großem Klang, von denen man auch heute noch sofort eine Vorstellung hat. Im Gegensatz dazu stehen vergangene, nicht mehr existente Marken, die zwar einst wunderschöne Klassiker gebaut haben, aber vor allem einem jüngeren Publikum kaum noch präsent sind. MG, Triumph, Austin, Alvis, AC, Borgward, Facel Vega, der spanische Pegaso und seit neuestem auch Lancia zum Beispiel. So wunderschön, berühmt und spannend die Fahrzeuge dieser Marken ehemals gewesen sein mögen, diese Namen sind jüngeren Menschen nicht mehr geläufig und daher erklärungsbedürftig. Dennoch möchte ich keineswegs davon abraten einen solchen Klassiker zu erwerben. Auch diese Autos sind Pretiosen. Aber in unserer Sammlung befindet sich seit 45 Jahren ein ziemlich seltener (echter) Triumpf TR5 PI. So faszinierend dieser urige, englische Sportwagen ist, in der Preisentwicklung konnte er zum Beispiel beim Jaguar E-Type bei weitem nicht mithalten, obwohl der viel häufiger gebaut wurde. Jaguar ist auch heute noch eine bekannte und faszinierende Marke, Triumph fast vergessen. Junge Leute fragen mich, ob Triumph nicht nur eine Motorradmarke sei.

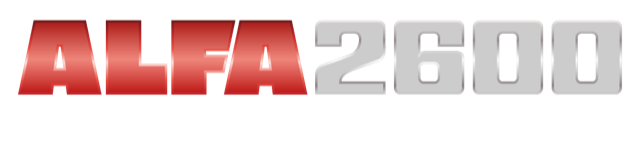

Bei den einzelnen Marken spielt dann sicher auch der Fahrzeugtyp noch eine entscheidende Rolle. Schon ein paar wenige Änderungen in der Serie können aus einem sehr begehrten Klassiker einen wenig begehrten Ladenhüter machen. Nehmen wir als Beispiel den Triumph TR 6 in der etwas zahnlosen Amerika-Version mit Vergasern und den großen Gummipuffern auf den Stoßstangen – statt Einspritzung und Chrom-Stoßstangen. Der Wert der Amerika-Version liegt deutlich unter dem nahezu gleichen, europäischen TR 6 PI mit Einspritzung. Oder der MG B in seiner späteren Variante mit Gummistoßstangen, der abfällig als „Gummiboot“ bezeichnet wird – heute will jeder nur die frühere Chrom-Ausführung haben. Oder als weiteres Beispiel der Jaguar E Serie II, die gezähmte, zweite Variante mit der größeren Kühleröffnung, ohne Glasabdeckungen über den Scheinwerfern und den unförmigen Rücklichtern. Er wurde etwa in gleicher Stückzahl hergestellt wie die ursprüngliche Serie I. Sein Preis liegt erheblich unter der Serie I, die wirklich eine Straßenversion der ehemaligen Jaguar-Rennwagen war. Und um beim Jaguar zu bleiben, so ist bei den E-Type Coupés natürlich der reine Zweisitzer heute deutlich beliebter als das gestreckte und am Dach etwas unförmige 2+2 Coupé. Diese Liste ließe sich nahezu unbegrenzt fortsetzen, bei den Ferrari, den Maserati, den Mercedes, Porsche, BMW, Alfa. Es gilt also sich vor dem Kauf genau zu informieren, welche Version des geliebten Objektes wirklich beliebt ist. Die Wertsteigerung hängt entscheidend davon ab. Das soll nicht heißen, dass man nicht auch zum Beispiel mit einem Jaguar 2+2 Coupé glücklich werden kann, wenn der Geldbeutel mehr nicht hergibt. Aber man muss sich von vorneherein klar machen, dass die Wertsteigerung geringer ausfallen wird als bei den begehrten Varianten.

Selbstverständlich hängt die Beliebtheit eine Fahrzeugtyps nicht nur an der Variante, sondern auch an der damaligen Produktionszahl: Je seltener ein Fahrzeugtyp, desto höher fällt der heutige Wert meistens aus. Der Citroen DS zum Beispiel, die Göttin, ist ein wunderschönes für damalige Zeiten wirklich avantgardistisches Auto. Aber sie wurde eineinhalb Millionen Mal hergestellt. Entsprechend bekommt man heute ein vergammeltes Exemplar schon für ein paar tausend Euro. Die seltene und offene Chapron Variante dagegen ist beim besten Willen nicht mehr unter € 100.000.- zu haben. Ganz seltene Einzelstücke von automobilen Klassikern von berühmten Marken wie Ferrari, Jaguar, Porsche oder Mercedes werden heute für Millionensummen gehandelt. Aber nicht nur in diesen Sphären spielt die Stückzahl eine Rolle, auch bei weniger wertvollen Marken ist die Anzahl entscheidend: Der seltene Triumph TR5 mit seinem Sechszylinder ist bei nahezu gleicher Form begehrter als der häufige Vierzylinder TR4, der Alfa Guilietta Spider Veloce mit nur zehn PS mehr deutlich begehrter als die viel häufigere Normalversion, der Porsche Carerra RS mit Bürzel deutlich begehrter (und teurer) als der normale Carrera, der Mercedes 280 SE 3,5 Flachkühler, und so weiter…

Bei diesen seltenen Typen besteht natürlich die Gefahr, dass Normalversionen nachtäglich in die begehrten und deutlich teureren Spezialversionen umgewandelt wurden. Wenn Sie zum Beispiel ein Citroen DS Cabrio angeboten bekommen und es ist keine Original-Chapron Variante, sondern eine nachträglich aufgeschnittene Limousine, so lassen Sie die Finger davon. Oder wenn ein Mercedes 220 SE Coupé zum Cabrio aufgeschnitten wurde – wieder Finger weg. Selbst wenn das beim Kauf wahrheitsgemäß angegeben wurde, so wird das nie ein Original und damit auch keine nennenswerte Wertsteigerung erleben. Ganz schwierig wird die Situation bei Nachbauten, die schwer zu identifizieren sind. Beim Jaguar E-Type zum Beispiel hat die Firma Martin Robey in England vor etwa 30 Jahren die noch vorhandenen Produktionswerkzeuge für die Karosserien der Serie 1 des Jaguar E gekauft und stellt seitdem komplett neue Karosserien her. Es ist also für Restaurationsprofis leicht, eine solche Neu-Karosse zu kaufen und mit den Technikteilen eines späteren E-Type der zweiten Serie zu bestücken. Das sieht man nun auf Anhieb nicht mehr, sondern da muss man schon bei der Jaguar Heritage nach der Fahrgestellnummer forschen und daran erkennen, dass es sich nicht um ein Original handelt.

Noch schwieriger wird es bei sehr seltenen Exemplaren von Rennsportwagen. Wir kennen zum Beispiel den Fall eines Jaguar C-Type, dem Le Mans Sieger von 1953, von dem insgesamt nur 54 Exemplare hergestellt wurden. Einer davon hatte schon in den 50er Jahren einen schweren Unfall und sollte danach mit Ersatzteilen vom Werk wieder aufgebaut werden. Allerdings machte man mit den verbleibenden Original-Teilen des Schrott-Autos nicht nur einen reparierten C-Type, sondern mehrere. Eine der späteren Versionen besaß die Original-Hinterachse, der andere den Original-Motor, ein weiterer die Original-Türen. So wurde aus einem Auto die wundersame Original-Vermehrung, alle mit derselben Fahrgestellnummer und jeder Besitzer reklamierte für sich das Original zu haben. Es gibt bei manchen Marken schon klassische Replikas, unter anderem beim C-Type, bei den AC Cobras oder Lotus Super Seven. Wenn das klar ausgewiesen wird, so lässt sich dagegen nichts einwenden. Aber solche Fahrzeuge sollten auf keinen Fall als Originale angepriesen werden. Es gilt also vor der Investition in ein seltenes Fahrzeug die Originalität sehr genau zu kontrollieren. Eine wunderschöne Jaguar MkII Limousine mit einem nachträglich eingebauten Achtzylinder oder gar einem Diesel ist in unseren Augen ein absolutes NoNo.

Gerade bei den seltenen Fahrzeugen ist die Originalität ein wesentlicher Gesichtspunkt. Nicht nur, dass die Fahrzeuge wirklich echt sein müssen (keine Nachbauten, keine falschen Motoren, keine nachträglich aufgeschnittenen Cabrios, etc.), sie sollten auch unbedingt der Original-Spezifikation entsprechen. Auch wenn sie restauriert wurden, so sollten sie danach die Original-Farbe und die Original-Innenausstattung erhalten. Irgendwelche Fantasiefarben oder im Urzustand nie erhältliche Metallic-Lackierungen mindern den Wert eines Klassikers erheblich. Denn gerade bei einer nicht-originalen Lackierung bedeutet es hohen Aufwand das später wieder zu ändern. Ein potenzieller Käufer, der ein möglichst originales Auto haben möchte, wird da gleich mal € 20.000 vom Preis abziehen. Etwas anders ist es bei Änderungen, die sich leicht zurück rüsten lassen, zum Beispiel Speichenräder gegenüber Stahlfelgen. Man sollte dann allerdings die Originalteile unbedingt aufheben und beim Verkauf mit anbieten.

Glücklicherweise betreiben die namhaften Hersteller heute durchweg Dokumentationszentren, wo man die Original-Spezifikation der Autos erfragen kann. Und bei einer Restaurierung sollte man sich unbedingt an diese Originalspezifikation halten, auch wenn der Wagen im Original für den heutigen Besitzer nicht die Wunschfarbe hatte (Argument: „Passt nicht zum Schal meiner Frau“). Wir haben unseren ersten Alfa 2600 Spider in roter Farbe gekauft, was uns gut gefiel. Ein Alfa hat schließlich rot zu sein. Erst nach der Recherche beim Centro Documentazione von Alfa Romeo erfuhren wir, dass der Wagen ursprünglich in silber (grigio Montebello) ausgeliefert wurde. (Das war eine Sonderfarbe, die das Autohaus Rotondi in Mailand extra bestellt hatte und ansonsten nur bei Lancia und Maserati verwendet wurde). Ein silbermetallic ist vielleicht heute nicht unsere Traumfarbe für ein italienisches Auto, aber dennoch haben wir uns entschlossen, den Wagen nach der Restaurierung wieder in dieser Originalfarbe zu lackieren – Originalität ist für den Fahrzeugwert viel wichtiger als der heutige Zeitgeschmack des Besitzers.

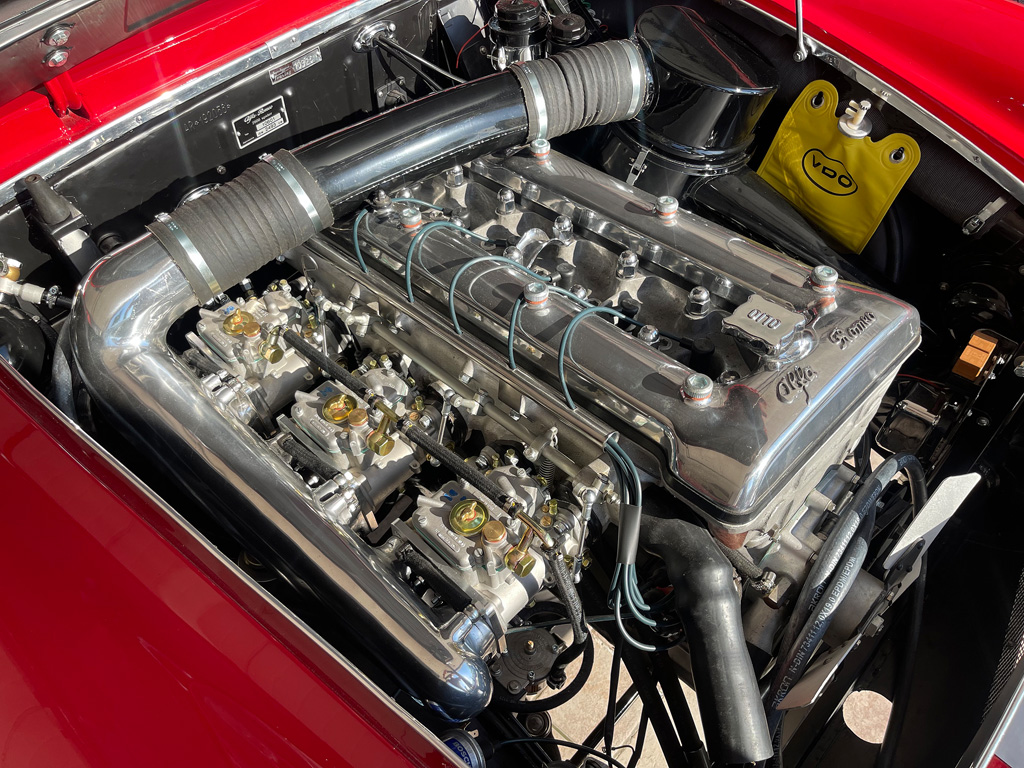

Ein wichtiger Punkt für den Wert eines klassischen Fahrzeugs besteht auch in seiner Fortschrittlichkeit für die damalige Zeit: Ein Citroen DS zum Beispiel wurde wegen seines avantgardistischen Konzepts, wegen seiner Hydropneumatik, seines Einspeichenlenkrads und vieler anderer ungewöhnlichen Detaillösungen nicht nur viel beachtet, sondern besonders beliebt. Ähnlich war der Jaguar E-Type mit seiner bildschönen, schnittigen Form, seiner Einzelradaufhängung hinten und den innenliegenden Scheibenbremsen seiner Zeit voraus. Bei Alfa waren es der überlegene DOHC Motor und die frühen Fünfganggetriebe, bei Mercedes die Benzineinspritzung, beim Triumph TR 3 die Scheibenbremsen. Wenn also technischer Fortschritt bei einer Marke oder einem Fahrzeugtyp zum ersten Mal eingebaut wurde, strahlt das bis heute positiv auf das Image dieses Autos ab.

Ein weiteres Kriterium für den Wert eines Fahrzeugs sind die sportlichen Erfolge, die dieser spezielle Wagen oder zumindest dieser Typ in der Vergangenheit hatte. Ein Sportwagen, der nachweislich Rennen, vielleicht sogar bedeutende Rennen gewonnen hat, wird heute kaum noch zu finden sein – und wenn, dann zu meist unerschwinglichen Preisen. Aber Rennerfolge schmücken nicht nur einzelne Fahrzeuge, sondern auch den Fahrzeugtyp und die gesamte Marke: klassische Porsche bei Bergrennen, Audi und Lancia bei Rallyes, Jaguar in Le Mans, Alfa bei unzähligen lokalen Rennen in Italien. Der alte Spruch: „Win on Sunday, sell on Monday“ hat viele Marken geprägt und groß gemacht. Rennerfolge strahlten auf die gesamte Marke, aber besonders auf den Fahrzeugtyp ab, auch wenn im Rennen speziell getunte Versionen an den Start gingen. Alfa Romeo GTV, Jaguar E-Type, Lancia Stratos, Audi Sport Quattro, Porsche Carrera RS oder Mini Cooper sind nur einige Beispiele für Autos, die erfolgreich im Rennsport eingesetzt wurden. Das besondere Image, dass sich diese Fahrzeuge damit erworben haben, ist unschlagbar und heute absolut wertsteigernd.

Vor dem Erwerb eines klassischen Fahrzeugs muss man sich klar werden: Will ich mit dem Auto sofort fahren und Spaß haben, oder habe ich Zeit, Geld und Lust auf eine komplette Restaurierung oder zumindest eine Generalüberholung des Wagens. Wer gleich fahren will, sollte sich entweder ein perfekt restauriertes und möglichst eingefahrenes Exemplar zulegen oder ein sehr gut gepflegtes Original. Der gepflegte Originalzustand ist in jedem Fall vorzuziehen, allerdings wird man Fahrzeuge aus den 50er, 60er und 70er Jahren heute kaum noch in einem akzeptablen Originalzustand finden. Nach mehr als 50 Jahren ging ein Auto fast immer durch die Hände mehrerer Vorbesitzer, die häufig nur einen tollen Wagen fahren wollten, weniger oder kein Geld in die Wartung investierten, keinen Respekt vor dem Original hatten, daher den Wagen veränderten, verbastelten oder zumindest umlackierten und immer mehr vernachlässigten.

Etwas anders sieht die Sache bei Autos aus den 80er und 90er Jahren aus, also bei Fahrzeugen, die gerade in den Oldtimer-Status hineingewachsen sind. Während es vorher noch kein echtes Bewusstsein für klassische Fahrzeuge gab und ältere Autos einfach Gebrauchtwagen waren, änderte sich die Einstellung zu den Klassikern speziell in den 80ern deutlich. Seltene Fahrzeuge, beliebte Sportwagen und Prestigeobjekte wurden gepflegt und teils sogar schon restauriert, wenn sie älter waren. Aus dieser Zeit lassen sich also durchaus noch sehr gut erhaltene Originale auftreiben.

Doch aus der Zeit vor den 80ern wird man heute fast ausschließlich mehr oder weniger gut restaurierte Fahrzeuge finden – wobei die Qualität der Restaurierung ganz entscheidend für den Wert des Fahrzeugs ist. Da sollte man zuerst einmal den Zeitpunkt der Restaurierung abfragen. Natürlich gab es schon in den 80er und 90er Jahren sehr gute Restaurierungen, aber generell muss man feststellen, dass die Qualität der Restaurierungen im Laufe der Zeit deutlich zugelegt hat. Das liegt zum einen an besseren Materialien, neuen Technologien, mehr und besser nachgefertigten Ersatzteilen und der größeren Erfahrung der Restaurateure, zum anderen aber auch am höheren Anspruch der Kunden. Wer heute ein klassisches Fahrzeug in Originalspezifikation restauriert oder restaurieren lässt, will meist ein hohes Maß an Perfektion – technisch wie optisch. Eine „bella macchina“ soll ja auch wirklich „bella“ sein. Deshalb sehen manchmal sogar heutige Neuwagen gegenüber einem perfekt restaurierten Klassiker ziemlich blass aus. Wer sich also einen perfekt restaurierten Klassiker leisten kann, der soll das tun. Man wird damit am meisten Spaß und am wenigsten Ärger haben.

Viel schwieriger wird die Beurteilung bei Restaurierungen, bei denen nicht die höchsten Maßstäbe angesetzt wurden. Wenn ein Wagen nur mal eben als „Verkaufsdusche“ neu lackiert wurde und untendrunter der Rost und der Schmutz klebt, lassen Sie die Finger weg. Der Verkäufer will nur seinen Reibach machen. Aber zwischen dieser Variante und absoluter Perfektion gibt es natürlich viele Schattierungen. Sicher ist ein renommierter Restaurationsbetrieb immer ein guter Indikator für die Qualität, denn diese Werkstätten haben ja einen Ruf zu verlieren. Außerdem werden sie eine gute Foto-Dokumentation von allen Arbeitsschritten machen – und sie stellen Rechnungen aus, in denen alle Arbeiten präzise aufgelistet sind. Schwieriger wird es bei Fahrzeugen, die von unbekannten Werkstätten oder vom Vorbesitzer komplett selbst restauriert wurden oder bei denen er verschiedene Arbeiten in Eigenregie vergeben hat. Da bleibt einem nichts anderes als jedes Detail selbst zu überprüfen. Und dazu braucht man nicht nur die technische Erfahrung, sondern auch profunde Kenntnis über Historie und Originalität des Fahrzeugs. Wer das alles nicht hat, sollte unbedingt einen Spezialisten und Kenner des Wunschfahrzeugs zur Begutachtung mitnehmen.

Eines lässt sich generell sagen: Wenn man bei der Prüfung eines Klassikers auf Anhieb eine oder mehrere Schwachstellen entdeckt, auf die die Verkäufer nicht explizit hingewiesen hat, dann werden sicher noch mehr anfangs verdeckte Schwachstellen auftauchen – Finger weg. Bei restaurierten Fahrzeugen muss man eine möglichst präzise Dokumentation einfordern – Fotos von allen Arbeitsschritten und Rechnungen von Ersatzteilen und Auftragsarbeiten. Je vertrauenerweckender die Dokumentation, desto besser. Wer ein bisschen Erfahrung zu klassischen Fahrzeugen mitbringt, sieht meist schon in den ersten Minuten, ob es sich um ein gutes Exemplar handelt: Lackierung, Chrom, Spaltmaße, Innenausstattung, Armaturenbrett und vor allem ein Blick Motorraum zeigen meist auf Anhieb ob bei der Restaurierung höchste Maßstäbe angelegt wurden oder nicht. Natürlich entbindet das nicht von einer genauen Prüfung des Unterbodens und aller Bleche auf eventuelle Unfallschäden.

Ganz anders stellt sich die Sache dar, wenn man von vorneherein ein Restaurationsobjekt sucht. Diese Fragen muss man sich dabei zuerst stellen: Wo hört Patina auf, und wo fängt Gammel an? Wie tief will ich in eine Restaurierung einsteigen – komplett oder nur teilweise? Ist das Fahrzeug noch einigermaßen original, hatte es Unfälle, fehlen Teile, gab es untaugliche Restaurierungsversuche? Ein Magnet zur Prüfung der Lack- bzw. Spachteldicke verrät viel. Generell gilt: Besser ein in Ehren vergammeltes, aber noch originales und unverbasteltes Exemplar als ein Objekt, das schon jämmerliche Restaurierungsversuche überstehen musste. Verpfuschte Schweißnähte, falsch eingesetzte Bleche oder zentimeterdicker Spachtel sind bei einer Restaurierung schwerer und kostspieliger wieder zu entfernen oder zu korrigieren als Beulen oder Roststellen in einem Originalblech. Generell gilt: Teuer bei einer Restaurierung ist zuerst einmal alles, was mit Karosserie, Blech, Lackierung und Chrom zu tun hat. Hier kann man leicht zehntausende von Euros lassen, die Arbeiten sind aufwändig und langwierig, wenn sie perfekt gemacht sein sollen. Man braucht dafür echte Spezialisten – begnadete und gründliche Karosseriebauer, Metallschleifer und Lackierer, die meist nicht so leicht zu finden sind.

Nicht, dass die Technik nicht auch anspruchsvoll wäre, aber hier lassen sich häufiger passende Ersatz- oder Nachrüstteile, manchmal auch von anderen Fahrzeugmarken finden. Viele englische Fahrzeuge (zum Beispiel die diversen Jaguars) hatten Gleichteile, genauso viele italienische (Alfa, Lancia, Lamborghini). Überhaupt findet man für englische Fahrzeuge nahezu alle Ersatzteile zu räsonablen Preisen, denn der Oldtimer Enthusiasmus ist in England stark ausgeprägt und viele Teile werden heute in Fernost nachgefertigt. Auch für deutsche Klassiker wird viel getan, meist auch von den Klassik-Abteilungen der Hersteller wie Mercedes oder Porsche, allerdings generell zu sehr saftigen Preisen. Viel schwieriger wird es bei italienischen Oldtimern – Hersteller wie Alfa, Maserati oder Lancia kümmern sich fast gar nicht um die Ersatzteilversorgung ihrer Klassiker. Bleche sind – außer wenige Nachfertigungen – nicht zu bekommen. Für Achsen, Motor, Getriebe, Kupplung und Bremsen gibt es jedoch meist diverse Ersatzteilanbieter und Experten, manchmal tut es für eine Reparatur auch eine normale, gute Autowerkstatt.

Fahrzeuge mit einem Wert von über € 500.000 werden meist nur noch sehr wenig gefahren und häufig auf dem geschlossenen Hänger wie ein Schmuckstück von einem Prestige-Event zum anderen bewegt. In diesen Sphären ist ein Wertzuwachs wahrscheinlich, denn sonst wären die Preise nicht jetzt schon so hoch. Allerdings gibt es auch einzelne Beispiele, bei denen die Preise bestimmter Fahrzeugtypen wieder eingebrochen sind. Wer sich ein solches Objekt leisten kann, wird auch weniger über Unterhaltskosten oder Restaurierung nachdenken müssen. Diese Kosten verschwinden meist schon nach wenigen Jahren in der Preissteigerung. Hier ist das Verhältnis von Fahrzeugwert zu Restaurierungskosten generell ziemlich günstig. Denn die professionelle Restaurierung einer Karosserie würde bei einer vergleichsweise günstigen Oldie-Limousine – nehmen wir als Beispiel einen BMW-Barockengel – vermutlich gleich viel kosten wie bei einem seltenen und begehrten BMW 507, nämlich mehr als 1000 Stunden Arbeit. Bei der Limousine würde sich diese Investition unter den Gesichtspunkten einer profitablen Anlage niemals rechnen, beim wesentlich teureren Cabrio fallen dieselben Kosten beim mindestens zehnfachen Gesamtwert viel weniger ins Gewicht. Ähnlich liegt die Sache zum Beispiel beim Vergleich zwischen einer Jaguar Limousine wie dem XJ 12 oder 420 G und einem sportlichen XK oder E-Type. Man muss also bei einem Restaurierungsobjekt genau überlegen, ob sich die Investition einer Restaurierung für diese Preiskategorie überhaupt lohnt.

Etwas diffiziler wird die Sache in der Kategorie zwischen € 100.000.- und € 500.000.-, also zum Beispiel einem Maserati Ghibli, einem Jaguar E-Type oder einem Alfa 2600 Spider: Hier muss man beim Kauf den Zustand des Fahrzeugs noch genauer prüfen. Denn selbst wenn man einen „Schrott“ für vergleichsweise wenig Geld bekommen sollte – also beispielsweise ein E-Type Restaurierungsobjekt für etwa 60.000 Euro, dann muss man sofort kalkulieren, dass die komplette und perfekte Restaurierung eines solchen Fahrzeugs irgendwo zwischen 100.000 und 150.000 Euro verschlingen wird, überwiegend abhängig von der Qualität der Karosserie, von eventuell fehlenden Teilen und davon, inwieweit man Eigenleistung einbringen kann. Generell gehe ich in diesem Fall davon aus, dass Motor und die übrige Technik komplett überholt werden müssen.

In der Preiskategorie bis € 100.000 (besonders unter € 50.000) wird das Verhältnis zwischen Restaurierungsaufwand und späterem Wert des Fahrzeugs immer unausgewogener. In die Restaurierung einer wunderschönen Jaguar Limousine, in kleine, urige Sportwagen wie MG B, Triumph TR 6 oder Austin Healey Sprite, genauso wie in sympathische, ehemalige Alltagsautos wie VW Käfer oder Fiat 500 kann man problemlos mehrere zehntausend Euro investieren. Eine gute Innenausstattung kostet bei einem VW Käfer oder MG B auch nicht weniger als bei einem E-Type, nur dass der Gesamtwert des Fahrzeugs am Ende stark unterschiedlich ist. Das muss man immer im Auge behalten. Man wird daher später kaum den Preis erzielen, den man hineingesteckt hat – außer man wartet mehr als 20 Jahre. In dieser Kategorie spielt also die Liebhaberei eine noch größere Rolle. Für ein Investment taugen diese Fahrzeuge eher nicht.

Ein wesentlicher Punkt für den Wert eines klassischen Fahrzeugs ist seine Geschichte. je mehr Sie darüber erfahren, desto besser. Erst mit möglichst vielen Informationen aus seinem langen Autoleben bekommt das Fahrzeug eine Art Seele: Wann und wohin wurde das Fahrzeug vom Werk ausgeliefert? In welcher Farbe, welcher Spezifikation? Welche Dokumente gibt es von dem Wagen – Kaufvertrag, Service-Nachweise, Bedienungsanleitung, vor allem auch Fotos aus früheren Zeiten. Alles, was man da noch auftreiben kann, steigert den Wert. Wie viele Vorbesitzer gab es, wer waren sie? Es ist sehr wichtig den Verkäufer des Oldies nach alldem zu befragen. Alle Informationen sind wichtig und sollten gut dokumentiert werden. Um die Historie eines Wagens nachzuvollziehen, ist es natürlich am besten, man findet alle Vorbesitzer (sofern sie noch leben) und macht möglichst ausführliche Interviews mit ihnen. Prominente Vorbesitzer erhöhen den Wert noch. Das bedeutet natürlich oft hohen Rechercheaufwand, Fingerspitzengefühl, manchmal auch hartnäckiges Nachfragen bei Behörden. Bei unserem silbernen, inzwischen 60 Jahre alten Alfa 2600 Spider hatten wir das große Glück den Erstbesitzer in der Nähe von Mailand zu finden, der sogar noch Fotos aus der damaligen Zeit hatte (siehe Artikel in Oldtimer Markt 8/2018). Wir durften ihn besuchen, konnten eine gemeinsame Ausfahrt mit ihm unternehmen, natürlich seine Story aufzeichnen und Fotos mit ihm machen. Es wurde sogar eine Freundschaft daraus.

Der vierte Vorbesitzer unseres silbernen Alfas war eine Firma, die – wie wir nach intensiver Recherche erfuhren – einem sehr bekannten Menschen gehörte, dem späteren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Wir stellen uns allerdings immer wieder die Frage, ob wir darauf wirklich stolz sein sollten: Freunde fragten uns spöttisch, ob wir da ein Bunga-Bunga-Auto hätten. Der Wagen wurde von Berlusconi persönlich jedoch kaum genutzt, sondern vielmehr seinem Cousin, der nicht nur Geschäftsführer der „Fininvest“ war, sondern auch Präsident des Fußballclubs AC Milan. Wir konnten auch mit ihm ausführlich sprechen und erfahren, dass er den Wagen nach sieben Jahren schließlich verkaufte, zuerst weil neue Reifen in der 400er Dimension kaum noch aufzutreiben waren und auch weil er sich einmal beim Schließen des Verdecks den Daumen ganz schlimm eingeklemmt hatte. Eine Kleinigkeit, sicher, aber auch ein interessantes Detail.

Einen solchen Glücksfall, nahezu alle Vorbesitzer noch zu finden, wird man natürlich nur selten vorfinden, aber ein Versuch lohnt sich immer. Bei unserem zweiten Alfa fanden wir den Erstbesitzer in der Schweiz auch, aber er konnte sich trotz intensiver Nachfrage an kaum etwas erinnern. Er war sehr alt und es war einfach zu lange her. Manchmal verliert sich auch die Spur in die Vergangenheit eines Autos, vor allem bei Importwagen, bei denen Dokumente im Ursprungsland nicht mehr existieren. Welchen Wert eine komplette und perfekte Dokumentation nicht nur der Restaurierung, sondern auch der Geschichte des Fahrzeugs haben kann, zeigte sich, als wir dem Gutachter unseres ersten Alfa Romeo 2600 Spider Touring die fast 100seitige Dokumentation mit Interviews aller noch lebenden Vorbesitzer und mit hunderten von Fotos und detaillierten Beschreibungen der Restaurierung vorlegten. Der Kommentar des Gutachters: „Allein diese Dokumentation ist 50.000.- Euro wert.“ Klar, dass eine solche Dokumentation sehr viel Arbeit und Aufwand kostet. Aber damit kann der Käufer sicher sein, dass er ein ordentliches Fahrzeug erwirbt.